Die Wellenjagd geht weiter….

Das war eine wirklich gute Ausbeute, stelle ich zufrieden fest. Denn mit den letzten beiden QSOs war wirklich nicht zu rechnen. Naja, ein blindes Huhn findet halt auch mal ein Korn! Dadurch angespornt wird der Sucheifer natürlich wieder größer. Ich drehe also weiter rauf, nähere mich der 5 MHz – Marke. Zwischendurch begegnen mir immer wieder diverse Fernschreibsignale, aber mein Wavecom-Decoder (siehe Abb. 2) will die nicht wirklich entziffern. Er erkennt zwar das Fernschreibsystem, aber dieses ist offenbar Mein Fernschreib-Decoderverschlüsselt. Leider, denn somit kann ich es nicht für mein Log verwenden. Ich muss also weiter suchen. Bei 4996,0 kHz treffe ich auf die Zeitzeichenstation RWM in Moskau. Im atomgenauen Sekundentakt tönt ein kurzes DIT aus dem Kopfhörer. Ein Blick auf die Uhr zeigt, dass ich in den nächsten Minuten keine Chance haben werde, das Rufzeichen dieser Station aufzunehmen. Das wird nämlich nur zu ganz bestimmten Zeiten gesendet. Ich möchte aber hier nicht so viel Zeit verlieren und drehe direkt weiter, über die 5 MHz hinweg. Lange Zeit passiert wieder mal gar nichts. Es rauscht zwar im Empfänger, aber sinnvolle Signale, vor allem solche, die mich interessieren, sind nicht darunter. Auch die auf 5450,0 kHz erwartete Royal Air Force in Upavon ist nicht anzutreffen. Normalerweise sollten hier ständig Wetterinformationen über die von der RAF angeflogenen Stützpunkte in aller Welt laufen. Aber der Sender schweigt offensichtlich. Oder aber die Witterung ist so derbe schlecht, dass Signale gar nicht erst durchdringen. Eine Prüfung auf der zweiten Frequenz dieses Dienstes, auf der 11253,0 kHz, würde um diese Uhrzeit – es ist schon 23:00 Uhr – nicht wirklich viel bringen. Wahrscheinlich würde ich dort erst recht nichts hören. Ich warte eine Minute, ob ich nicht doch vielleicht einen Hauch eines Signals entdecken kann. Aber nichts dergleichen geschieht, Upavon schweigt.

Es nutzt nichts, ich möchte heute noch das eine oder andere Signal empfangen. Die Flugfunkfrequenzen zwischen 5450,0 kHz und 5730,0 kHz lasse ich von der Scan-Funktion meines Empfängers überprüfen. Wie ich es schon fast geahnt habe ist dort nichts zu hören. Bei 5755,0 kHz stoppt der Scan, aber auch nur, weil es eine kurze Störung im Stromnetz gegeben hat, und diese als lautes knattern im Empfänger wiedergegeben wurde. Von hier aus drehe ich dann wieder von Hand weiter. Und bei 5820,0 kHz treffe ich auf ein sehr lautes Signal. Aus dem Kopfhörer treffen immer wieder drei Buchstaben im NATO-Alphabet auf meine Ohren: YANKEE HOTEL FOXTROTT. Es handelt sich nicht um wiederaufgenommene Sendungen des BND – der hatte eh nur mit zwei NATO-Buchstaben gearbeitet. Zudem ist die verwendete Frauenstimme eine völlig andere:

Und was haben wir nun tatsächlich hier? Es handelt sich schon um einen Zahlensender im weiteren Sinne. Denn hier ist die MOSSAD, der israelische Geheimdienst, am Werk. Auch dieser Nachrichtendienst versorgt seine Agenten in aller Welt mit Hilfe von verschlüsselten Nachrichten. Allerdings ist die MOSSAD einer der wenigen Geheimdienste, der statt Zahlen fünfstellige Buchstabengruppen verwendet. Die vorliegende Nachricht umfasst 60 Gruppen, die alle zunächst einmal vorgetragen werden. Dann werden sie ein zweites Mal gesendet, quasi zum Vergleich. Da ich alle Informationen habe mache ich folgenden Eintrag ins Log:

5820,0 2202 XL 41 ISR A3E YHF, msg 5lg, group 60

Ich will nicht die gesamte Sendung verfolgen, sondern mache mich weiter auf die Jagd nach interessanten Signalen. Aber die Ausbeute bleibt weiterhin bescheiden. Denn bis zum Rundfunkband bei 5950,0 kHz passiert nichts aufregendes mehr. Lediglich Rundfunksender, die sich nicht wirklich daran halten wollen, dass ihr Bereich erst bei 5950,0 kHz beginnt. Aber nach Rundfunksendern suche ich nicht. Mich interessieren ja die Utility-Dienste. Und für die geht es ab 6200 kHz mit dem Seefunk wieder los. Doch auch hier bleiben die Ergebnisse aus. Ich habe wohl wirklich einen ganz schlechten Tag erwischt, denn auch die europäischen Fernschreibstationen in diesem Band sind nur mäßig zu empfangen. Offenbar scheinen die atmosphärischen Bedingungen in dieser Nacht so instabil zu sein, dass mir mein Wissen über die Ausbreitungsbedingungen hier nicht mehr weiterhilft. Das hatte ich bisher so noch nicht erlebt. Dass es im Sommer mal zu Aurora kommt und sich die Bedingungen für die Kurzwelle dabei rapide verschlechtern ist nichts neues. Aber über Wintertag habe ich ein solches Phänomen bisher nicht erlebt.

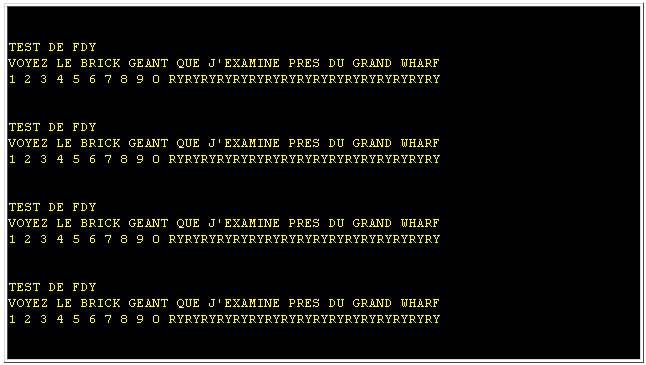

Anders ist es dann wohl auch nicht zu erklären, dass ich erst bei 7855,5 kHz auf das nächste gut hörbare Signal treffe. Und sofort erkenne ich auch, dass es sich um einfaches Fernschreiben handelt:

Ich fackele auch nicht lange und schalte den Decoder ein. Und kurz nachdem ich die entsprechenden Parameter eingestellt habe erscheint auch schon der Klartext auf dem Bildschirm:

Es ist also die französische Luftwaffe, hier die Dienststelle in Orleans. Immer wieder tauchen diese Fernschreib-Schleifen auf der Kurzwelle auf. Scheinbar endlos werden sie wiederholt. Nur, um dann von einer Sekunde zur anderen zu verschwinden. Auf einer anderen Frequenz ist dann eine andere Station der französischen Luftwaffe mit einem ähnlichen Test lesbar. Hinzu kommt, dass es ein Sprechfunkderivat zu diesen Fernschreibsendungen gibt. Aber diese sind noch schwerer zu entdecken und oftmals von so einer schlechten Tonqualität – selbst auf Kurzwelle – dass man sie kaum verstehen kann.

Für diese Aufnahme kann ich aber dann doch folgenden Eintrag in mein Tageslog vornehmen:

7855,5 2238 FDY AF Orleans F RTTY 50 VOYEZ LE BRICK…

Die Zeit ist nun doch recht schnell vergangen. Mittlerweile geht die Funkuhr gen Mitternacht und ich werde wohl noch ein neues Log anfangen dürfen. Bis Mitternacht jedoch versuche ich noch oberhalb von 7855 kHz mein Glück, aber es wird nix mehr. Ich schließe das Log ab und fange um Mitternacht noch ein neues an. Und wieder beginne ich bei der guten alten 2182 kHz. Aber auch dort herrscht wieder mal extreme Stille.

Langsam drehe ich weiter nach oben. Und dann, um zwölf Minuten nach eins unserer Zeit, als 0:12 Zulu-Zeit, gelingt mir ein extrem gutes QSO:

Ich kann nicht sofort erkennen, um wen es sich handelt. Dass es sich aber um einen Seewetterbericht handelt wird mir recht schnell klar. Damit ich nichts verpasse schalte ich den Recorder hinzu. Es ist immer wieder von „freezing spray“, gefrierender Gischt, die Rede. Es muss sich also um nordische Gewässer handeln, soviel steht fest. Auch die Temperaturen von -7° oder -2° Celsius lassen nur diesen Schluss zu. Ich tappe aber immer noch im Dunkeln. Erst der Name „Southern Grand Banks“ bringt mich auf den Gedanken, dass es sich um nordamerikanische Küstengewässer handeln könnte. Die letzte Gewissheit erhalte ich aber am Ende der Sendung. Dort identifiziert sich die Station als St. Johns Coastguard Radio, mit dem Rufzeichen VON. Nach allem, was an diesem Abend los war bzw. nicht los war, ist das eine regelrechte Sensation. Das Wetter schlägt tatsächlich heftige Kapriolen, sonst wäre ein Empfang in dieser Qualität nicht möglich gewesen. Der erste Eintrag in das neue Log lautet also:

2598,0 0012 VON CG St. John’s CAN J3E-U wx for Canadian seas

Ich verharre ein paar Momente auf der 2598,0 kHz, denn ich krame meinen QSL-Ordner hervor und blättere darin. Dabei fallen mir so einige meiner Trophäen in die Hände. Wenn ich nämlich einmal ein interessantes Signal empfangen hatte, bot es sich an, die Station anzuschreiben und denen dort mitzuteilen, dass ich sie empfangen hatte. Dazu gehören dann immer Angaben über das eigene Equipment (Empfänger, Antenne, Decoder usw.), den eigenen Standort samt geopgraphischer Position. Dann gibt man an, auf welcher Frequenz um welche Uhrzeit man die betreffende Station gehört hat. Ursprünglich kommt das aus dem Rundfunk-DX. Seit den 70er Jahren bieten aber auch Utility-Stationen diese sogenannten QSL-Karten an, das heißt, sie bestätigen dem einsendenden Kurzwellenhörer seinen Empfang. Längst nicht alle, aber es sind viele. Einige Stationen habe ich selbst angeschrieben, und von denen so einiges an QSLs zurück erhalten.

Eine der Stationen, die ich angeschrieben hatte, war der Wetterdienst der Bundeswehr. Oder namentlich das Amt für Geoinformationswesen der Bundeswehr. Seinerzeit hieß die Dienststelle noch Amt für Wehrgeophysik. Der Hauptsitz ist in Traben-Trarbach im Hunsrück. Dort bestätigte man mir sehr ausführlich, dass meine Daten richtig wären. Und man schickte mir ein Wappen mit, wie man hier sehen kann. Das war schon eine nette Geste, zumal die Bundeswehr immer als sehr QSL-feindlich galt. Tja, so lässt sich das prompt widerlegen.

Liberaler waren da die Funkprofis im benachbarten europäischen Ausland. Gerade wenn es sich um Projekte, wie das von LN2A handelt. Hinter diesem Rufzeichen verbarg sich die norwegische Telekom, die in Sveio eine Anlage betrieb, mit der die gültigen Vorhersagemodelle für Kurzwellenausbreitung überarbeitet werden sollten. Man sendete also aus Norwegen die Signale der Bake LN2A und an diversen Stellen auf der Erde wurden die Signale empfangen und ausgewertet. Begeisterte Kurzwellenhörer bekamen bei Einsendung eines Empfangsberichts die rechts abgebildete QSL-Karte.

Ähnlich liberal im Umgang mit Empfangsberichten und QSLs waren die Schweden. Deren beiden Seefunkstellen Gøteborg Radio und Stockholm Radio sorgten für weltweite Kommunikation. Wobei Gøteborg Radio mehr für den Telex-Dienst zuständig war (das sogenannte Maritex-Netz) und Stockholm mehr auf das vermitteln von Funk-Telefongesprächen zwischen Land und See bzw. auch mit Flugzeugen ausgerichtet war. Beide bestätigten eingehende Empfangsberichte. Bei Stockholm Radio gab es noch ein tolles Foto aus dem Funkbetriebsraum dazu, wie man links sehen kann. Das sind wirklich Funkarbeitsplätze vom allerfeinsten.

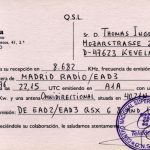

Richtigen Seltenheitswert hat mittlerweile die QSL-Karte der spanischen Küstenfunkstelle Madrid Radio. Die spanische Telekommunikationsgesellschaft TELEFÓNICA betrieb diese Station noch bis etwa 1997, dann gingen die Sender in den Ruhestand. Das dazugehörige Rufzeichen EAD3 ist seither nicht mehr auf der Kurzwelle gehört worden. Mein Empfangsbericht datiert, wie man rechts sehen kann, vom 27. September 1996, 22:15 Uhr Zulu. Damals habe ich Madrid auf 8682,0 kHz in Morsetelegrafie gehört.

Irgendwann habe ich mich dann einmal getraut, eine NATO-Dienststelle anzuschreiben. Ich hatte die Morseschleife von CTP auf 8 MHz im Seefunkband gehört. Sie war laut und klar verständlich, also habe ich mitgeschrieben. Es waren ja auch keine großartigen Geheimnisse in dieser Rufschleife enthalten. Es dauerte eine Weile, bis aus Portugal dann die Antwort eintraf (siehe links). Relativ nüchtern, mit dem Hinweis auf die militärische Geheimhaltung, aber nicht unfreundlich. Immerhin, das war mehr als andere Hobbykollegen bis zu dem Zeitpunkt erreicht hatten….

Russland galt noch bis Mitte der 90er Jahre als unsicher, was das versenden von Empfangsberichten betrifft. Zu sehr steckte noch der sozialistische Machtapparat in unseren Hinterköpfen. Konnte man sich trauen, dorthin einen Empfangsbericht zu schicken, oder musste man damit rechnen, dass der Brief ungeöffnet wieder zurückkommt? Aus den diversen Hobby-Newslettern ging hervor, dass tatsächlich QSLs aus der ehemaligen Sowjetunion zurückkamen. Erhöht wurden die Chancen, wenn man entsprechend Rückporto in Form von internationalen Antwortscheinen beifügte. So versuchte ich es auch und sandte einen Empfangsbericht an den Zeitzeichensender RWM in Moskau. Auf der 9996,0 kHz nahm ich die Morseschleife dieser Station auf und trug dies in einen Empfangsbericht ein. Die QSL-Karte, die ich als Antwort erhielt war zwar nicht die schönste, aber eine, mit der ich nun auch nicht wirklich gerechnet hatte. Rechts ist sie zu sehen.

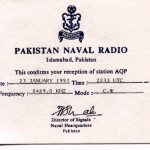

Alle diese Stationen sind relativ leicht zu empfangen gewesen. Viel interessanter war dann der „Lauschblick“ in Richtung Asien. Ein besonderes QSL erreichte mich aus Pakistan von der dortigen Marine. Die war seinerzeit sehr laut in Morsetelegrafie zu empfangen. Die QSL-Karte auf der linken Seite zeigt, dass ich die Station AQP am 23. Januar 1997 um 22:33 Uhr Zulu-Zeit auf der Frequenz 8489,0 kHz gehört hatte. Ist eigentlich eine sehr schöne Karte, denn das Wappen der Marine ist mit Wachs oder etwas ähnlichem aufgeprägt worden. Ich hatte seinerzeit nicht damit gerechnet, dass ich von dort Antwort bekommen würde. Schön, dass es dennoch geklappt hat.

Eine ganze Ecke weiter – und auch wirklich sehr schwer zu empfangen – war Manila (Bulacan) Radio auf den Philippinen. Dementsprechend hoch war natürlich die Motivation, dorthin einen Empfangsbericht zu schicken. Und es kam auch eine Antwort zurück. Zwar gab es keine QSL-Karte, wie man mir mitteilte führte die Station so etwas nicht, aber es gab ein sehr nettes Schreiben zurück; verbunden mit der Einladung, bei einem Besuch der Philippinen doch dort mal vorbeizuschauen. Nett, oder? Dazu noch die netten Grüße an die Familie, sehr nett. Das entschädigt natürlich für die fehlende QSL-Karte. Ich habe Manila Radio seither aber nie mehr auf Kurzwelle zu hören bekommen….

Wie schon Russland galt das kommunistische China nicht gerade als ein Eldorado für QSL-Jäger. Aber auch hier war meine Neugier größer als mögliche Warnungen bzw. Erfahrungsberichte anderer DXer. Ich schrieb einige Chinesische Küstenfunkstellen an, die ich hörte und deren Adressen bekannt waren. Geantwortet hat nur Gunagzhou Radio in China. Eine QSL-Karte gab es nicht, lediglich ein nüchtern abgefasstes Schreiben mit einem roten Stempel darunter. Naja, immerhin, sie haben geantwortet.

Gleich um die Ecke von China liegt Taiwan. Auch von dort bekam ich Post. Das Signal von Keelung Radio war sehr leise und ich habe damals einige Minuten gebraucht, bis ich das Signal komplett entziffert hatte. Es kam gerade über den Rauschhorizont und war nicht mehr als ein leises fiepsen. Dennoch war meine Beobachtung im Jahre 1998 richtig, so kam dann etwas später die rechts abgebildete QSL-Karte aus Taiwan. Ist keine richtige QSL-Karte sondern schnell mal mit Microsoft Office (Word oder Power Point) gemacht. Aber das soll das Ergebnis nicht schmälern. Immerhin wurde mein Empfangsbericht verifiziert, den ich seinerzeit aus Flensburg abgeschickt hatte.

Auf der anderen Seite, jenseits des Atlantiks lauerten auch einige Stationen, die wirklich interessant zu dxen waren. Um die Jahre 1996 – 1998 war Lateinamerika besonders gut in unseren Breiten zu empfangen. Das habe ich natürlich nahezu jeden Abend ausgenutzt und stellvertretend für die verschiedenen Empfangsberichte, die dorthin gingen, habe ich mir hier das QSL von Cerrito Radio in Uruguay herausgesucht. Diese Station hatte ich einige Male im Empfänger, kam gerade auf 8 und 12 MHz über etliche Monate sehr gut herein. Mittlerweile ist die Station aber wohl abgeschaltet, wie viele andere Küstenfunkstellen auch. Der Satellitenfunk hat sie von der Kurzwelle verdrängt, sie wurden überflüssig.

Interessant sind für Seefunk-DXer auch die USA mit ihrer doch recht langen Küstenlinie, sowohl am Atlantik als auch am Pazifik. Hier in Deutschland sind vor allem die Verbindungen an die Pazifikküste von Interesse. Da sind mir einige interessante QSOs gelungen, vor allem auch über die amerikanische Küste hinaus. Hier rechts habe ich als Beispiel mal eine QSL-Karte von Globe Wireless Inc. herausgesucht, die nicht nur in den USA ein Netz aus Küstenfunkstellen betreibt. In Europa haben sie sich seinerzeit Göteborg Radio „einverleibt“. Die ausgewählte Karte bezieht sich auf eine Sendung aus Kalifornien, von der Küstenfunkstelle Palo Alto Radio mit dem Rufzeichen KFS. War damals schon eine Leistung für meinen kleinen Empfänger, das Signal vernünftig aufzunehmen. Aber alles war korrekt, wie die QSL-Karte bestätigt.

Noch weiter reichte der Empfang zu dem Aufnäher hier links, der mir mit einem QSL-Schreiben zuging. Denn Signale von der Pazifik-Insel Guam, auf der die Amerikaner einen Coastguard-Stützpunkt betreiben sind schon recht schwer aufzunehmen. Um so erfreuter war ich damals darüber, das Rufzeichen auf 16 MHz in meinem kleinen Empfänger zu haben und auf meinen Empfangsbericht dann unter anderem diese Aufnäher zu erhalten. Und ich bin auch heute noch stolz darauf.

Und last but not least das Signal mit der größten Entfernung zu meiner Heimat, das mir bestätigt wurde: Hier rechts seht Ihr ein Schreiben von der neuseeländischen Marine. Das ist dann letztendlich das weitentfernteste Signal, dass ich jemals aufgenommen habe. Und ich habe es 1996 richtig aufgenommen, denn sonst wäre die QSL ja nicht bei mir eingetroffen. War ganz schön spannend, kann mich da noch gut dran erinnern. War auch über Wintertag und die Ausbreitungsbedingen waren an dem Tag wirklich super.

Tja, schon nicht schlecht, was man da so alles zu hören bekommt. Und welche Facetten das Hobby auch noch so treibt. Das ist aber zum Teil alles schon Geschichte, denn gerade die Küstenfunkstellen haben fast alle ihren Betrieb mittlerweile eingestellt. Die Satellitentechnik hat den terrestrischen Seefunk und damit auch die professionellen Funker in diesem Bereich überflüssig gemacht. Denn Satellitenverbindungen sind stabiler; bei weitem nicht so launisch wie die Kurzwelle. Aber damit ist auch ein Teil der Spannung, die das Funken ausmacht, verloren gegangen. Doch das sind wohl rein nostalgische Gedanken. Immerhin: Wir Marinefunker sind die letzten Berufsfunker auf See. Und das, obwohl der Seefunk gerade mal 100 Jahre alt ist….

Ich reisse mich von diesen trübsinnigen Gedanken los und schalte eine neue Frequenz, von der aus ich meine Suche beginnen will. Es ist nun weit nach Mitternacht Weltzeit und ich kann schließlich nicht die ganze Nacht in Erinnerungen und Nostalgien schwelgen. Ich gebe also die 1700 kHz ein und beginne von dort meine Reise über die Bänder.